周三下午,影視系的老師和同學們舉行了一場關于紀錄片創作的交流活動。此次活動的邀請到了伍新明教授、以及張秘密導演(線上)以及部分影視系同學,此次活動由影視系王然主任策劃,趙百年老師主持。

活動開始之前趙老師給大家簡單介紹了伍教授和張秘密導演,并說此次活動僅是一次關于紀錄片的交流,不是說教。其中觀點也難免片面,兼聽則明。

伍新明教授同學們都很熟悉,早期拍攝了許多紀錄片作品,并獲得了許多獎項。張秘密導演一直從事紀錄片創作,非常純粹,曾為了學習電影,大學畢業后在北京電影學院做了四年的保安,在電影學院蹭了四年的課,然后開始了紀錄片創作,同樣,其作品在國內外相繼獲得了多個比較重要的獎項。

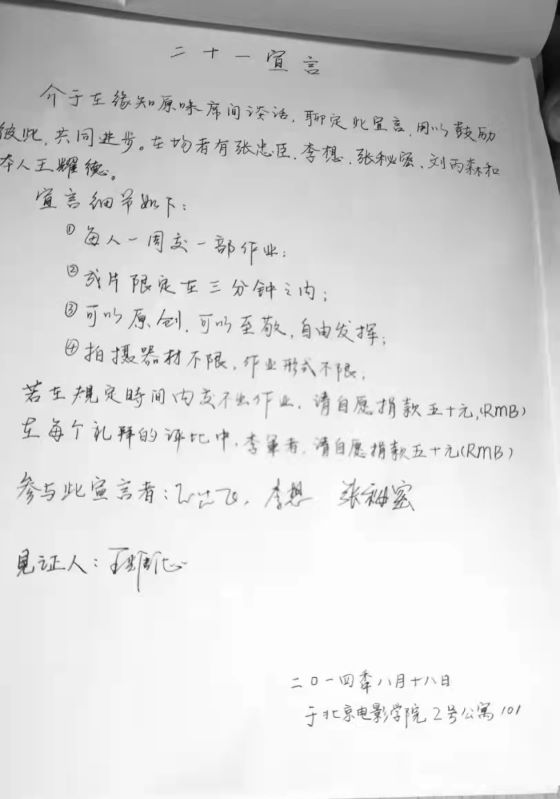

講座開始前趙老師為我們展示了一張有趣的微信截圖(下圖),并以此來鼓勵在座同學。

上圖是張秘密導演在北京電影學院工作期間與其他保安同事,簽訂的一份協議,以此來相互鼓勵、相互監督拍攝作品,其中,包括張中臣導演(本屆FIRST電影節最佳導演、最佳影片)。

(張中臣在FIRST斬獲大獎)

首先,伍教授介紹他們最早做紀錄片的年代是在上世紀90年代到2000年左右,從事紀錄片的人很多,獲獎率也很高,一般各大電視臺都在做紀錄片,這一時期國內紀錄片在國內外的電影節上都獲得了不錯的成績。

伍新明教授對本場講座的題目——紀錄片是一種對生命過程審美與哲思做了深入解讀。他認為紀錄片是我們現在掌握影視手段最靈活的最本質的一種方式,記錄片的靈魂就是對于人的本質進行關照。紀錄片的審美,是形式美感地呈現,也是主體人格意識對象化過程的自然展開,更是對主體與客體相互融合產生歷史性“積淀”效應的審美觀照與闡釋。

伍教授直言當他看過張秘密導演的《天坑人家》感觸很大,對于有這樣年輕的紀錄片的導演出來,我們這種老一輩的紀錄片創作者很欣慰,在當前這種商業片的時代,還能有像這樣很純粹的在做紀錄片的導演真的很難得。

伍教授講完后,現場與此時正福建拍攝紀錄片的張秘密導演連線,與活動現場的老師同學共同交流。

張秘密導演線上與大家共同交流

(以下摘選了一小部分交流內容跟大家分享)

伍新明教授:目前在哪里拍攝呢?現在是怎樣的狀況呢?

張秘密導演: 我目前在福建屏南拍攝,與拍攝對象同吃同住,已經拍攝拍一年了。

伍新明教授:你現在正在拍的記錄片還是關于影視人類學嗎?

張秘密導演:我以前還沒太去關注影視人類學,我也是在拍完《天坑人家》以后,才有人跟我講“影視人類學”這個詞語,才開始關注這個方面。

伍新明教授:這個選題大概是準備拍多久呢?

張秘密導演:我拍片子不太在意時間,目前我拍攝的這哥題材估計是還需要一年時間。我現在拍攝的題材是鄉村振興、青年回流這方面的題材,我最開始前期有一二十個拍攝對象,現在逐漸顯現,聚焦在三對情侶身上,我一直在等結點的出現,所以也不清楚具體會拍多久。

伍新明教授:有一些什么可能出現的點會讓你感興趣?

張秘密導演:我拍紀錄片我不太設想會怎么樣的,我會讓拍攝對象帶著我走,他給什么我就拍什么,我會順其自然,不去干涉,從中我可以窺探到一定的東西。

伍教授與張秘密導演現場交流

伍新明教授:當地的人是怎么看待他們這三對情侶的?

張秘密導演:我現在是以三對情侶為主的還有另外的兩條線也在拍,因為在社會進程的最前沿,中國現在城鎮化發展,鄉村在消失、在凋零,很多年輕人向時代作出了妥協。他們回來之前向往鄉村的寧靜,但回來后發現鄉村更為復雜,每天面對不同的人。我的名字叫張秘密,但是在農村里沒有秘密、沒有隱私。他們在城市里可以有自己的空間,但在農村里這個空間可以說不存在,例如昨天我釣了三條魚第二天全村都知道我釣了三條魚,一清二楚。時代變化所帶來的一種矛盾和沖突,就像你剛剛說的新村民和老村民的沖突短時間內是不會消失的。

同學提問:您拍是不是也融入了鄉愁等人文主義?

張秘密導演:我本人是不太建議這樣一個問題,這個一個問題太大了,這些都是我在拍攝中去構建的,如果你在拍攝之初就去框定這樣一個鄉愁的主題的話,那我們后來就很難繼續下去。選題只是做為開始的一個由頭而已,但不要讓它局限拍攝的思路,要根據被攝對象的行動,讓他們帶著你走,避免失敗的風險。我拍的這些人里,每個人背后都有很多故事,那我就要去找他們身上我想要的東西。我會跟著人走,不會去跟著理論走。就像《天坑人家》最開始拍了16個人的,最后卻只選了一對母子這條線。

趙百年老師:你一開始去接觸這樣一個拍攝對象的時候,你一般是如何去跟他們建立起信任的。

張秘密導演:這個沒有別的方法,就是真誠,這個世界上的人都不傻,我這么多年的一個經驗告訴我,你如果跟別人溝通說了一個謊話的話,別人是能感覺到的。如果一個村子有一百個人,九十個都不接受我,有十個人愿意去接受我,那我就從這十個人中去選擇。時間久了,可能那九十個人也就逐漸接受我了。

趙百年老師:跟大家聊下“二十一宣言”吧,同學們很感興趣。

張秘密導演:當時我也只是喜歡紀錄片,感覺紀錄片這種東西就挺高大上的呢,但是當時不知道從哪里下手,大學畢業后就去北京電影學院轉了一圈,當時也沒多少錢,想到還要在北京待三年,我想找一個既能學習,又可以有基本的吃住保障,于是就選擇了去北電當保安,后來決定去研,以考促學嘛,后來大家聚在一起,發現大家都想拍片子,覺得挺有意思。正規的學生有老師教,我們只能去旁聽,人家有好的設備,我們只有手機,我們沒有演員,就朋友間互幫互助,你拍片我去幫你,我拍片你來幫我,那時候大家都那么純粹,這樣才能把片子拍起來。

伍新明教授:你拍片子的聲音是如何處理?

張秘密導演:到現在我都沒有一個好的方法去處理,像《美國工廠》這種有加拿大資本介入的,是有那種工業水準的。像我們本來一個攝影機就已經對被拍攝者的生活造成了入侵,如果再加一個小蜜蜂或者是挑桿,那更會造成入侵。所以我現在只能用相機隨機話筒錄的原聲。

好在中國的觀眾對紀錄片是有一定包容性的。同時,我在現場也會想辦法去解決一些問題,例如我現在拍攝的有一個地方有一條溪水,聲音很大,聲音很受的影響,我在想辦法是否可以變劣勢成優勢。于是我主觀把溪水的聲音介入進來,甚至要讓它更強一些。來表達人物內心的情緒。

同學:拍人物會出現很多不可控的因素,您是如何處理拍攝現場這種突發狀況的?比如如何架機位?

張秘密導演:那個其實在我看來都不重要,都是臨場發揮隨機應變。

趙百年老師:還會與拍攝對象有聯系嗎?

張秘密導演:不會,想回去但不敢回去。紀錄片導演就如一個渣男一樣,從一開始你就知道你會離開。點贊之交挺好的。

同學:有沒有遇到過拍一個片子突然沒錢了?

張秘密導演:錢啊,你問到了一個核心的問題,我一直很窮沒有錢。但是其實你不太怎么去考慮,只要你想拍,現在在中國現在是餓不死人的。拍紀錄片不要為了賺錢。到目前為止我都快拍了十年了,我才賺了2000塊錢。拍紀錄片,不要考慮資金,也不要考慮賺錢。

伍新明教授:對目前的選題打算什么時候結束?

張秘密導演:目前的情況已經超出了我的預期,我一直在等一個結點,也可能是明年四月份,也可能是很久以后。

同學:對于您拍攝的三組情侶,您說存在了一定的倫理問題,您是怎么看待的呢?

張秘密導演:我覺得不要評判你的拍攝對象,要尊重你的拍攝對象,不要評價記錄就好。

同學:您為什么為什么堅持拍攝紀錄片呢?是因為興趣嗎?

張秘密導演:拍攝紀錄片是一件有意思的事情。如果我有很精彩的點沒有拍到,我會懊悔,如果拍到了精彩的內容,我會高興一整天。之前也做過別的工作,但始終缺點什么,現在拍完了一天走回家的路上,我覺得我的腳是踩在路上的,是有呼吸的。

最后,趙百年老師簡單做了總結,感謝伍教授和張秘密導演精彩的分享,在此次的交流中同學們感受很大,對紀錄片以及紀錄片的創作者有了更深的了解,講到動情之處現場有些同學甚至小哽咽,我們似乎能感受到生命的火熱。

有些夢如果做,要趁早。共勉。